A trajetória da questão habitacional e das respectivas políticas públicas em habitação no Brasil pode ser compreendida em 5 fases. A primeira, ainda de gênese da questão urbana, num período de um Brasil ainda eminentemente rural; a segunda, identificada com o populismo urbano, e com as primeiras iniciativas, ainda tímidas e incipientes, do Estado no assunto; a terceira, marcada pela atuação oficial centralizadora e contundente do Banco Nacional da Habitação (BNH) no setor; a quarta, pós-BNH, de incertezas da ação oficial do governo federal após a dissolução do seu grande banco estatal de fomento no tema e; a quinta, de re-fortalecimento das políticas nacionais, num contexto de forte protagonismo federalista dos governos locais no assunto.

A fase da gênese da questão habitacional urbana (1888 – 1930) urbana cobre o período que vai da Abolição da escravatura ao fim da República Velha e início da República Nova. Do ponto de vista político, o período foi marcado pelo coronelismo identificado com a força dos proprietários rurais. Na verdade, a Lei de Terras, de 1850, já havia consagrado as primeiras frentes de apropriação (diga-se irregular e especulativa) da terra, sobretudo, no que então considerávamos o interior do Brasil. Do ponto de vista econômico, esse foi um período ainda marcado por um certo ruralismo e pela primeira onda de industrialização. A Abolição contribuiu decisivamente para esvaziar o campo, expulsando mão de obra desqualificada e sem terra para as cidades. A industrialização forjou a emergência do operariado assalariado, carente de alojamento em padrões urbanos. A aglomeração urbana criou economias de escala para comércio e serviços, aprofundando a dependência da cidade em relação ao campo. Por outro lado, a política de estímulo à imigração européia no Brasil gerou uma pressão extra sobre a demanda por terra e alojamento, sobretudo no sul e sudeste do País. Escravos libertos, operariado urbano emergente, comerciários e imigrantes europeus formarão então os novos contingentes de pressão da demanda habitacional nos primórdios da urbanização brasileira.

A incipiente urbanização do período esteve identificada com esse conjunto de fatores, todos eles tendentes à indução da aglomeração populacional nas cidades, sobretudo capitais, então mais atrativas do País. Para se ter uma ideia, em 1910 apenas 9,6% da população do País foi recenseada como urbana e em 1920 este percentual não passou de 10,7%.

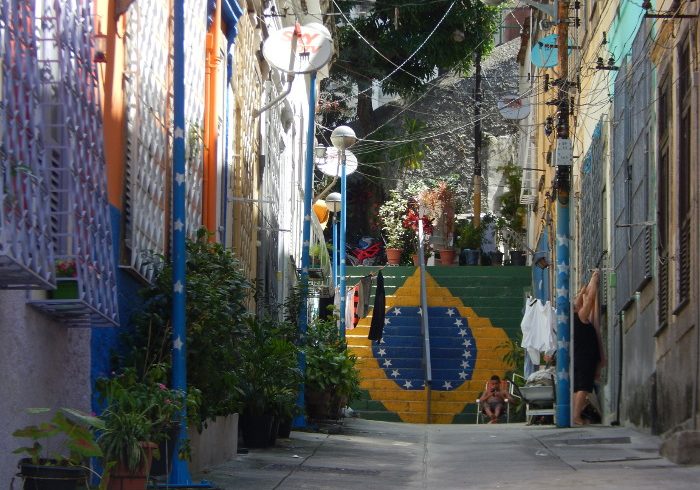

Se, do ponto de vista do campo, verificava-se uma expulsão de população das áreas rurais, do ponto de vista das cidades, as maiores delas, notadamente o Rio de Janeiro, então capital do Brasil, já iniciam o combate aos cortiços, cabeças de porco e estalagens como saída sanitária para as formas de moradia que entravam em cheque nas grandes cidades. O agravante era o acesso restrito a alternativas viáveis de acesso à terra. Não por acaso, a primeira favela reconhecida como tal no Brasil surge em 1897, no Morro da Providencia, na cidade do Rio de Janeiro, então capital do País.

A fase do populismo urbano (1930 – 1964) cobre o período que vai da ascensão da República Nova à criação do Banco Nacional da Habitação (BNH). A Grande Depressão americana de 1929, suas conseqüências na desarticulação dos então fracos laços financeiros internacionais e a Segunda Guerra Mundial deram ânimo aos nacionalismos latino-americanos e à busca de soluções autóctones para a economia e o desenvolvimento nacionais. Inicia-se então a fase da segunda industrialização brasileira, pela via da substituição de importações. A Revolução de 1930 assinala a ascensão de Getúlio Vargas ao Poder, no qual permanecerá até o fim da guerra (e de sua ditadura marcada pelo Estado Novo), em 1945.

A explosão de favelas e cortiços nesse período coincide com a aprovação, em 1937, de um ato legal federal (um Decreto-Lei) tratando dos loteamentos urbanos. No entanto, esse decreto se mostrou mais preocupado em regular as transações imobiliárias urbanas nos loteamentos do que propriamente as questões urbanísticas, habitacionais e ambientais neles implicadas. Assim como no caso dos cortiços, as políticas para as favelas começam a propor explicitamente a sua eliminação, como no então Código de Obras do Rio de Janeiro. Na mesma época, na região metropolitana do Recife atuava a Liga Nacional Contra o Mocambo.

Em todo o País, o mercado formal de habitação começa a ser atendido, por um lado, pelas Carteiras Imobiliárias das Caixas e Institutos de Aposentadorias e Pensões e, por outro, por empreendimentos industriais promovidos pelo setor privado e, sobretudo, pelo Governo Federal em seus investimentos na criação da indústria de base. São dessa época, por exemplo, a Vila Operária de João Monlevade – MG, da Companhia Belgo-Mineira, a Vila Operária integrante do projeto da cidade industrial de Volta Redonda – RJ que abrigou a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), e instalações da Companhia Vale do Rio Doce (CVRD), estas duas últimas estatais. Vale observar que essas iniciativas iriam se inspirar no ideário nascente da arquitetura e do urbanismo modernos, buscando novas soluções de projetos de moradia, mas, muitas das vezes, inacessíveis às famílias de mais baixa renda. São dessa época os chamados Parques Proletários da Gávea e do Pedregulho, no Rio de Janeiro.

Politicamente, nesse período do início da década de 1940, marcado pelo populismo urbano, o Governo Federal oferecerá medidas adicionais de proteção popular no domínio da habitação, como a Lei do Inquilinato.

Em 1940, 37,24% da população no País é recenseada como urbana.

Em 1946 foi criada a Fundação da Casa Popular, destinada a organizar e fortalecer a capacidade de provisão de habitação e infra-estrutura aos mais pobres. As décadas de 1940 e 1950 serão marcadas pela explosão de loteamentos que irão expandir as periferias, sobretudo, das grandes capitais, acentuando o processo de metropolização do País. O segundo Governo Vargas (1950 – 1954) implantará um novo ciclo de empresas estatais no Brasil, notadamente a Petrobrás e a Eletrobrás, que contribuiriam, indiretamente, para acentuar o processo de urbanização. A ascensão de JK ao Governo Federal, em 1956, com seu Plano de Metas e o bordão de realizar “50 anos em 5”, será responsável pela implantação da indústria automobilística e a construção de Brasília, inaugurada em 1960. Neste ano, 45,08% população foi então recenseada como urbana, indicando uma aceleração mais significativa do crescimento da taxa de urbanização do País.

Apenas como exemplo, vale observar que neste momento a inadequação habitacional é de 1/3 no Rio de Janeiro – RJ e de 2/3 no Recife – PE. No caso do Recife, é flagrante a herança escravista, latifundiária e monocultora (canavieira) na exclusão tamanha da população de seu direito a uma moradia digna. Talvez não por acaso, é em Pernambuco também, em Cajueiro Seco, que surge, em 1963, uma experiência, emblemática para a época, de pré-fabricação de casas com taipa (uma tradicional técnica de construção no meio rural) para aplicação urbana de mais larga escala nas cidades.

No ano de 1961, o Governo Federal ainda lançaria o Plano de Assistência Habitacional com prestações calculadas em 20% do Salário Mínimo, este mesmo uma invenção de Vargas.

Vale observar neste período uma alternância cíclica do centralismo (1937), passando pelo municipalismo emergente na nova Constituição (1946), e daí a um novo ciclo centralista inaugurado pelo golpe militar de 1964, quando foi criado o Banco Nacional da Habitação (BNH).

A fase BNH (1964 – 1986) será marcada pelas políticas e pelo financiamento oficial exclusivo, centralizador e profundamente contundente das iniciativas de habitação de interesse social e saneamento, mas com enfoque de mercado, de forma abrangente em todo o País.

O BNH, além do financiamento habitacional, se dedicará, através do Plano Nacional de Saneamento (PLANASA) e dos Programas FIs e REFIs, ao financiamento do saneamento básico, apoiado na estadualização induzida dos serviços de água e esgoto, até então com titularidade municipal e prestação direta operada pelos Municípios. Foi criado também o Serviço Nacional de Habitação e Urbanismo (SERFHAU), dedicado à promoção do planejamento urbano integrado junto aos municípios brasileiros. No âmbito dos transportes urbanos foi criada uma forte estrutura de promoção do transporte de massa, apoiada, sobretudo, no GEIPOT e na EBTU. Nos estados, e mesmo em alguns municípios, são criadas ou se expandem as companhias de habitação (COHABs). A questão metropolitana foi objeto de criação, em 1974, de entidades estaduais vocacionadas ao assunto. Fechava-se assim uma poderosa estrutura de implementação de políticas urbanas com vultosos financiamentos apoiados no FGTS (ver a seguir) e em empréstimos externos, mas, que, com o tempo, foram se mostrando incapazes de atender às demandas genuínas da população mais pobre do País.

O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) foi criado em 1966, sob a gestão do BNH, para constituir fonte segura de financiamento das ações do banco. Os financiamentos, antes contraídos por mutuários individuais, passaram então a ser feitos para Prefeituras. Os bancos privados, através do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE), tornaram-se agentes do Sistema Financeiro da Habitação (SFH) produzindo imóveis destinados às classes médias.

A tônica da política habitacional do BNH operada via FGTS, nos seus primeiros programas, foi a erradicação de favelas e a construção de grandes conjuntos habitacionais nas periferias. Observe-se que essas favelas foram erradicadas, muitas vezes, de áreas centrais das cidades valorizadas para os empreendimentos implantados com recursos do SBPE.

De fato, as favelas se constituíram, antes de tudo, pela excepcionalidade das localizações onde se implantaram. É comum encontrar favelas que surgiram ou se desenvolveram como localizações estratégicas de trabalhadores vizinhas de grandes obras urbanas. A proximidade permitia eliminar o custo de transporte para o trabalho. Mas, além disso, pelo menos até algumas décadas atrás, em muitas cidades, como não se valorizava a natureza e tampouco os ativos ambientais a ela associados, foi comum surgirem favelas no alto de morros antes florestados, matas ciliares de rios, manguezais, baías e lagoas e mesmo beiras de praias. Não por acaso, até hoje em dia, são comuns os embates entre os movimentos de luta pela moradia e os movimentos de luta pelo meio ambiente, na verdade, no nosso entender um falso dilema.

Nesse processo, favelas, cortiços, ocupações precárias e loteamentos irregulares e clandestinos acabaram por constituírem frentes de resistência e, ao mesmo tempo, enormes passivos urbanísticos e sociais encravados nas grandes metrópoles brasileiras. Esse passivo dever ser entendido tanto pelas condições mais ligadas à materialidade dos meios de vida urbanos (moradia, infraestruturas, serviços, mobilidade) quanto pelas condições humanas da população (saúde, educação, trabalho e renda).

Depois de estancada a política oficial radical de remoções, sobretudo das décadas de 1960 e 1970, como dissemos, muitas vezes para requalificação valorativa dos próprios locais visados pelo mercado habitacional das classes médias, as favelas acabaram por constituir fortes demandas dirigidas ao setor público. Mas é preciso reconhecer que os maiores investimentos ainda hoje encontrados em muitas favelas brasileiras foram feitos pelos próprios moradores dessas áreas, criando solo urbano (antes não assumido ou preparado para tal) e construindo, mesmo que precariamente, suas próprias moradias, acessos, alguns serviços e infraestruturas.

Ocorre que os investimentos requeridos por essas áreas ao setor público se expressam por meio de forte apelo ao subsídio. O “retorno” desses investimentos, durante muito tempo e numa visão meramente economicista, foi visto também pelas políticas públicas como baixo, não justificando, portanto, o direcionamento de recursos maiores e além da tática de simplesmente conter tensões sociais por meio de obras episódicas ou emergenciais.

Se as favelas começaram na indigência, tendendo a consolidarem-se progressivamente no tempo, os cortiços refletiram o caminho contrário, surgindo em bairros e edificações residenciais decadentes que acabaram constituindo-se, numa primeira avaliação, como demanda qualitativa, mas, logo a seguir, como demanda quantitativa. Por isso mesmo, o fenômeno do slum americano deve ser mais associado ao cortiço do que à favela, como se costuma fazer na literatura estrangeira traduzida para o Brasil.

Os loteamentos populares vieram constituindo um processo muito específico, no qual a irregularidade e a clandestinidade acabaram por constituir a marca desses empreendimentos. A explosão desses loteamentos ocorreu nas periferias metropolitanas, coincidente com o pico das migrações para as grandes metrópoles, nas décadas de 1960 e 1970.

A clandestinidade (implantação à revelia da lei e do conhecimento prévio da Prefeitura) e a irregularidade dos loteamentos populares (implantação em campo em desacordo com o projeto aprovado na Prefeitura) constituem faces da mesma moeda. Oferecem lotes na qualidade que só a irreverência à lei permite atender aos mais pobres. Alguns micro-processos associados a esses loteamentos, via de regra localizados em periferias distantes, foram, pelo menos em décadas passadas, ilustrativos. De um lado, para atraírem as primeiras frentes de ocupação chegaram a ser oferecidos lotes, mais do que de graça, a custo negativo, ou seja, os lotes eram doados com milheiros de tijolos para estimular as primeiras edificações. Assim, começava-se o processo de adensamento do local a criar pressões políticas para que o setor público começasse a implantar as infraestruturas e os serviços que os loteadores não implantavam e a incrementar o valor econômico dos lotes remanescentes que depois seriam vendidos a preços maiores. Nesse processo, a valorização gerada pelo setor público era incorporada, como mais valia, pelos empreendedores imobiliários.

Mas, as condições de resistência dos movimentos sociais a estes processos excludentes foram sendo minadas pouco a pouco. A Constituição Federal de 1967 e sua substituta ditatorial de 1969 cuidaram de criar, pela força, as condições de sustentação do regime, acentuando-se o centralismo nos Governos Estaduais, nas capitais e nos municípios considerados de Segurança Nacional, estes em geral abrigando grandes instalações industriais e, portanto, com forte pressão de demanda habitacional e também forte concentração política operária. A repressão política às diversas representações parlamentares formais ou comunitárias impedia qualquer diálogo que pudesse oferecer canal de expressão ou de mediação a desejos, vontades ou insatisfações dos interessados a serem refletidos nas políticas públicas. Tanto o movimento de luta pela moradia quanto o movimento ambientalista, não por acaso, assumem um vigoroso protagonismo na década de 1970. Na verdade, já se constituía então uma reação mais abrangente da sociedade brasileira à ditadura e suas múltiplas conseqüências na vida do País.

É importante observar que em 1964, conforme estudo da época atribuído ao Instituto de Economia do Rio de Janeiro, o déficit habitacional quantitativo no Brasil foi calculado em cerca de oito milhões de moradias. Desde já, pode-se adiantar que esse mesmo valor aproximado do déficit habitacional nacional foi o mesmo calculado no ano de 2006. Apesar das prováveis diferenças metodológicas de cálculo desse déficit, em momentos separados por 42 anos no tempo, são inúmeras as inferências possíveis sobre este fato.

Apesar do quadro geral das políticas habitacionais então vigentes no País, verificam-se em algumas cidades brasileiras experiências emblemáticas daquilo que viriam a ser, mais tarde, as idéias inspiradoras das políticas recomendadas para o setor. No Rio de Janeiro, a urbanização da favela de Brás de Pina, promovida pela Companhia de Desenvolvimento de Comunidades (CODESCO), entre 1968 e 1969, se mostraria precursora de outras experiências no Brasil e também do programa PROMORAR, do BNH.

O quadro geral das políticas de governo mostra-se então altamente indutor de uma forte aceleração do processo de urbanização no País, gerando a formação de um território cada vez mais heterogêneo, de uma rede urbana cada vez mais assimétrica e de uma sociedade cada vez mais desigual. No plano macroeconômico as políticas estiveram claramente identificadas com a expansão dos serviços financeiros, com a expansão da infraestrutura urbana como atributo de valor para as localizações imobiliárias e com a utilização vigorosa do setor da construção civil como suporte da geração de empregos urbanos. É a época do chamado milagre econômico, do boom imobiliário, da verticalização de edifícios nas grandes cidades (financiados pelo SBPE) e também da ameaça crescente dos ativos ambientais urbanos, seja nas áreas centrais programadas para a classe média, seja nas periferias invadidas pelos que não tinham acesso ao mercado formal de imóveis. Por outro lado, surgem os condomínios exclusivos oferecendo aos de maior renda cidadelas cada vez mais identificadas com a exclusão e a progressiva perda de sociabilidade nas cidades.

Na verdade, as localizações urbanas vieram se estruturando segundo uma equação na qual onde os custos sociais de morar eram os mais altos, os custos econômicos eram os mais baixos, e vice versa. Dito de outro modo, onde se estava muito distante dos locais de trabalho, comércio e amenidades e não havia infraestrutura mínima esperada para uma inserção urbana digna e cidadã, se pagavam custos tendentes a zero. Ao contrário, aqueles que estivessem nas zonas mais centrais servidas pelo que havia de melhor a oferecer em termos de moradia e amenidades pagariam os maiores valores de mercado para morar.

De qualquer modo, a eficácia das políticas atrativas de migrações para as grandes cidades não parava de aumentar o contingente de demanda ou não atendida ou mal atendida pelas políticas públicas de então. De fato, em 1970 o censo demográfico registra 56% de população urbana no Brasil, um crescimento de cerca de 10% da taxa em relação a 1960 que viria a se repetir nas duas décadas seguintes, até o Censo de 1991. A população da cidade de São Paulo, que em 1900 era cerca de quatro vezes menor do que a população do Rio de Janeiro, agora, tornada o grande lócus financeiro e industrial do País, a ultrapassa.

O Projeto CURA (Comunidades Urbanas de Recuperação Acelerada), lançado em 1972, previa investimentos múltiplos e combinados de infraestruturas em áreas carentes para rápida recuperação. A adesão dos municípios ao Projeto, no entanto, implicava a adesão ao PLANASA e a automática entrega da operação dos serviços de água e esgotos à respectiva companhia estadual. Mas implicava também a obrigatoriedade, por parte das administrações municipais, de taxação progressiva dos lotes vagos que seriam valorizados pelos investimentos gerados pelo Projeto CURA no local. Este princípio da recuperação de mais valias, aliás, foi precursor da introdução do IPTU progressivo no Estatuto da Cidade, em 2001.

Como o projeto político da época implicava não superar, mas aprofundar as condições de pobreza e exclusão social, durante todo esse período as políticas habitacionais não poderiam mesmo ir muito além dos parcos resultados que apresentaram.

Na segunda metade da década de 1970, em que pese os investimentos maciços do BNH no setor de habitação, pesquisas realizadas pelo Centro de Pesquisas Urbanas do IBAM e patrocinadas pelo próprio 5 Banco, através do seu Departamento de Pesquisas, revelavam uma eficácia muito limitada dos resultados, em face dos propósitos anunciados pelas políticas que os inspiravam. As limitações eram tanto de ordem quantitativa quanto qualitativa. Soluções tentadas de remoções provisórias de favelados para as chamadas Casas de Triagem (provisórias) se revelaram para aqueles moradores condições definitivas de moradia.

Do ponto de vista quantitativo, a demanda se expressava de modo concentrado nas grandes cidades, pela via da intensa migração, e segundo um perfil social e de renda que não conseguia ser atendido em massa, gerando déficits quantitativos cada vez maiores. Esse déficit era agravado pela intensa política de erradicação das favelas, o que implicava assumir déficit qualitativo em déficit quantitativo.

Do ponto de vista qualitativo, as soluções habitacionais oficiais, além de pecarem pela má localização, via de regra em periferias de difícil acessibilidade aos locais de trabalho, pecavam também pela má qualidade arquitetônica e construtiva das moradias. A política de oferecer casa nova a todos, como solução final acabada de moradia, além de implicar custos finais maiores para os moradores, limitava a adequação das famílias aos projetos fechados e indiferenciados que eram oferecidos a todos. No caso das soluções dos conjuntos habitacionais verticais, com apartamentos, essa limitação era ainda maior, mostrando-se mesmo uma falácia, sobretudo para as famílias que precisavam gerar renda nas suas próprias residências. Com o tempo, essa necessidade se mostrou tão vital, mesmo para moradores de edifícios de apartamentos, como na Cidade de Deus, no Rio de Janeiro, que os projetos acabaram sendo dramaticamente modificados e adaptados a expansões que viabilizassem a realização de atividades econômicas nas residências. Além do mais, sem experiências anteriores de administração de condomínios, as áreas e instalações comuns desses conjuntos se deterioravam rapidamente. Uma grande parte dessa oferta de empreendimentos da época foram incluídos recentemente na cota da demanda (como déficit qualitativo), exigindo investimentos em recuperação, reformas, melhorias ou mesmo regularização urbanística e fundiária, uma vez que a própria iniciativa oficial costumou produzir irregularidade.

John Turner, um conhecido especialista inglês da época, convidado oficialmente a vir ao Brasil para ver o que se consideravam os problemas (favelas) e as soluções (conjuntos) habitacionais oferecidos pelas políticas governamentais do período, chegou a dizer que o que lhe mostraram como problemas pareciam soluções e o que lhe mostraram como soluções pareciam problemas.

Outro agravante é que as políticas do Banco, pela sua própria natureza de instituição financeira, que utilizava apenas recursos retornáveis, sem subsídios, e limitação da sua razão social, contemplaram somente investimentos na materialidade dos empreendimentos por ele financiados (residências e infraestruturas urbanas). Ações de caráter social, cultural ou econômico associadas à habitação estiveram quase que totalmente ausentes das políticas públicas desse período. Quanto à questão ambiental, dada a extraordinária expansão do setor imobiliário promovida nas cidades brasileiras, seja pela ação direta do governo, para os mais pobres, seja pela iniciativa privada, para as classes médias, este foi um período de flagrantes perdas para o meio ambiente urbano.

As lições no assunto foram acompanhando o próprio processo político e da redemocratização do País, uma vez que as demandas sociais precisam se expressar como compromissos programáticos e orçamentários nos programas de governo. Além da discussão sobre as próprias soluções de moradia oferecidas, foram se mostrando como limitados os investimentos feitos exclusivamente na construção ou melhoria dos espaços habitacionais. Mais do que isso, a valorização dessas moradias, novas ou melhoradas, muitas das vezes, acabava por atrair novos compradores mais capitalizados, expulsando aqueles a quem os investimentos originais se propunham a atender.

O aprendizado da época sobre os assuntos da chamada habitação de interesse social, extraído também da experiência internacional, que adotava réplicas nos mais distintos países, foi decisivo para uma reviravolta na formulação dos programas habitacionais do BNH que sucederam aqueles programas precursores. Em 1975, o BNH lança o Programa de Financiamento de Lotes Urbanizados (PROFILURB), inspirado em um programa do Banco Mundial conhecido como “site and services”. Este programa foi emblemático para responder à crítica do período, pois, de fato, assumia o princípio de que o problema da habitação não era um problema propriamente da “casa”, mas de uma localização adequada e de infraestrutura mínima urbana, num quadro de legalidade e de inserção das famílias na ordem urbana. A “casa” poderia ser construída pelos próprios moradores no seu lote urbanizado, gerando demanda de materiais e insumos para a construção no próprio bairro, com efeitos diretos capilares na economia dos respectivos bairros. Houve mesmo quem propusesse utilizar as próprias lojas de materiais de construção como canais ou associadas do circuito de financiamento da habitação. Este princípio veio inspirar, muito mais tarde, um programa semelhante do Governo Federal para financiamento de materiais de construção.

Houve também experiências das chamadas habitações evolutivas, que eram oferecidas em loteamentos urbanizados a um custo menor do que o das casas completas e obviamente com possibilidades de variações na forma final das residências. Esta solução previa um núcleo básico de cômodos de serviços e residência, programados para receberem quartos e mesmo outros andares a partir da edificação original. Em 1979, o BNH lança o PROMORAR, para urbanização de favelas e assentamentos humanos irregulares. Vale observar que essas novas modalidades de ação habitacional acabaram por gerar também um enorme interesse na pesquisa e na difusão de alternativas tecnológicas e métodos construtivos para a habitação popular.

Num outro front, depois de mais de 10 anos de discussão, foi aprovada a Lei Federal nº 6.766, de dezembro de 1979, sobre parcelamento do solo urbano, buscando regular os processos e os padrões de ocupação do solo nas cidades brasileiras. Essa lei, inspirada e muito festejada, sobretudo, por juristas e planejadores urbanos da época atuantes nos assuntos urbanos, estabeleceu exigências mínimas de qualidade urbanística e ambiental para os loteamentos. O resultado, como um tiro que sai pela culatra, pelo impacto das novas exigências no custo final dos lotes, foi um visível estancamento da oferta dessa modalidade imobiliária em todo o País, senão pela via da ilegalidade fundiária e da irregularidade urbanística. Uma vez que se acentuava a pobreza, a demanda efetiva por lotes com um mínimo de qualidade não correspondia às condições da oferta formal, realimentando os processos de ocupação irregular do solo. Enfim, a questão habitacional apresentava-se cada vez menos como questão setorial e cada vez mais como questão estrutural do desenvolvimento do País.

O censo de 1980 aponta 65,10% de população urbana no Brasil.

Neste final da década de 1970, os sinais de esgotamento do regime já são visíveis. O quadro geral de recessão econômica, endividamento externo, inflação, desemprego, consequente queda da arrecadação do FGTS e crise de financiamento do Estado, vai gerando seu contraponto no processo de redemocratização reclamado nas ruas pela sociedade civil e pelo fortalecimento dos movimentos sociais, que desembocam, em 1984, na Campanha das “Diretas Já”.

O saldo da atuação do BNH, até a sua extinção, em 1986, foi o financiamento de 4,3 milhões de moradias, sendo 2,4 milhões com recursos do FGTS e 1,9 com recursos do SBPE, uma distorção em relação ao perfil da demanda maciçamente concentrada nas famílias de mais baixa renda. Enquanto isso se estimava que a autoprodução de moradias em todo o País, no mesmo período de 22 anos de existência do Banco, foi de cerca de três vezes a produção do BNH. Estudos da época registraram também cerca de 350 mil mutuários do SFH inadimplentes e 454 mil unidades habitacionais não comercializadas. Ocorre também a quebra de muitas instituições financeiras e a insolvência do BNH como segurador do sistema que comandava.

A crise habitacional provocada pela crescente dissociação entre a oferta oficial e a demanda global por habitação, inspira, em Goiás, uma iniciativa radical que veio a se tornar emblemática para o aprendizado sobre habitação no País. Em 1983, o Governo de Goiás realiza o Mutirão da Moradia. O projeto consistiu na mobilização de cerca de 20 mil pessoas que, a partir de um enorme planejamento, construíram mil casas em apenas 10 horas de um único dia. As chamadas “casas de placas” (de cimento) ficaram marcadas como uma metáfora desesperada da crise habitacional do País. Pode-se aqui adiantar que, pela qualidade precária dessas casas então construídas, a oferta habitacional gerada por este projeto é hoje, naquele estado, considerada nova demanda qualitativa para melhorias ou demanda quantitativa, sujeita a substituição das antigas unidades habitacionais.

Nessa época foi lançado também o Programa Nacional de Autoconstrução / Projeto João de Barro, apoiado em ações de massa nas grandes metrópoles. Na verdade, idéias oriundas dos meios acadêmicos e profissionais atuantes no assunto, vieram sendo apropriadas de modo espúrio para apoiar uma certa dinâmica política que visava estender a vida útil do regime por meio de iniciativas de cunho mais midiático e triunfalista do que comprometido de fato com as causas sociais. A criação do Ministério do Desenvolvimento Urbano (MDU), em 1985, não traria nenhum alento àqueles que dependiam das políticas públicas para acesso a alternativas habitacionais no mercado formal de moradia.

O fato relevante é que nesses meados da década de 1980 muitos prefeitos e prefeitas brasileiros, aliados das frentes populares que buscavam alternativas genuínas para as políticas públicas então fracassadas na esfera federal, arregaçaram as mangas e começaram a mostrar melhores práticas e soluções. Em 1985, a volta das eleições para os Executivos das capitais e de municípios de segurança nacional abriu espaço para que as grandes cidades do País, onde a questão habitacional havia mostrado sua maior contundência, servissem de laboratórios vivos e vitrines de um novo ideário de ação no campo da habitação e das políticas sociais em geral. Pode-se aqui adiantar que boas práticas de políticas urbanas e habitacionais deste período vieram mais tarde, na primeira década do Século 21, inspirar as políticas do Ministério das Cidades. Finalmente, e não por acaso, em 1983, um Projeto de Lei do Desenvolvimento Urbano foi elaborado e submetido, sem sucesso, ao Congresso Nacional, inspirando, por sua vez, a 7 redação futura do Estatuto da Cidade, aprovado em 2001 como regulamentação do capítulo sobre a política urbana da Constituição Federal.

Diante dos fatos e do esgotamento irremediável do regime ditatorial, em 1986 foi extinto o BNH, sendo seu espólio, seus recursos e sua missão assumidos pela Caixa Econômica Federal. A dissolução do BNH, e de toda a superestrutura governamental do desenvolvimento urbano, encerra um ciclo e inaugura um outro, já sob plena influencia do neoliberalismo global.

A fase das incertezas (1986 – 2003), pós-BNH, será marcada ora por políticas cambiantes ora pela ausência mesmo delas. De fato, entre 1991 e 1995 chegou a haver uma total paralisação dos financiamentos habitacionais no Brasil. Observe-se ainda que, num curto período de anos, o tema da habitação esteve atribuído sucessivamente ao Ministério do Interior MINTER), ao Ministério do Bem Estar Social (MBES) e ao Ministério da Ação Social (MAS). Nesse momento também a regulamentação do crédito imobiliário passa para o Conselho Monetário Nacional.

O fato político mais relevante da época foi a aprovação da Constituição Federal de 1988, mais um ajuste redemocratizante com o passado do que um projeto propriamente de futuro, dada a enorme profusão de Emendas Constitucionais que lhe impuseram modificações. O processo constituinte havia animado as forças políticas mais progressistas da sociedade brasileira apontando no rumo de uma abertura, mas ainda sob grande influência dos que poderiam ser, ingenuamente, apontados como vencidos. neoliberalismo global cumpre então sua agenda básica de enfraquecimento das funções do Estado Nacional.

De qualquer modo, a criação de alguns fundamentos macroeconômicos para a esperada estabilização monetária e a imposição de maior rigor na gestão das contas públicas às três esferas de governo, por meio da Lei de Responsabilidade Fiscal, favoreceu a retomada posterior do planejamento governamental. O advento posterior da reeleição, por sua vez, admitindo um segundo mandato para os chefes dos Executivos, fez estender o horizonte de tempo político para um médio prazo de 8 anos. Como a Constituição Federal também havia afirmado o início de um novo ciclo municipalista, a esfera local de governo, legitimada pelo voto popular e com mais autonomia administrativa e financeira, irá então se fortalecer como espaço privilegiado das políticas urbanas no País. O aprendizado do local, no entanto, como já vimos atrás, começou a ser construído em resposta à crise das políticas federais dos anos de 1980.

O Censo de 1991, atrasado em um ano devido a turbulências, em várias frentes, na institucionalidade política do País, aponta 75% de população urbana no Brasil. Ou seja, pelos critérios vigentes de contagem censitária, três em cada quatro habitantes viviam então em áreas urbanas, atestando uma hipertrofia das cidades em relação ao campo, este cada vez menos identificado como rural e mais identificado com o agrário produtor de commodities. Por outro lado, a partir daí, a população das periferias metropolitanas cresceu mais do que a das áreas centrais. A das favelas cresceu mais do que a dos bairros oficiais das cidades.

Nessa época é criado o Fórum Nacional pela Reforma Urbana (FNRU), buscando unificar e fortalecer diversos movimentos sociais urbanos. Por esta via são elaborados e apresentados ao Congresso Nacional, já sob inspiração da nova Constituição, alguns projetos de iniciativa popular.

Dadas as contingências econômicas e financeiras às quais se subordinava então o Governo Federal, a nova unidade de governo responsável pelos assuntos da habitação, a Secretaria de Política Urbana (SPU, depois SEDU) foi vinculada ao Ministério do Planejamento e Orçamento. O principal programa da vez foi o Programa Habitar Brasil BID, lançado em 1999 com um componente de Urbanização de Assentamentos Subnormais e outro de Desenvolvimento Institucional. A maior novidade seria o Programa de Arrendamento Residencial (PAR), uma modalidade de leasing imobiliário oferecido como aluguel com opção de compra ao final do prazo de contrato. Se, por um lado, este artifício procurava combater o mecanismo do “passa-se uma casa”, comum desde a década de 1960, por outro, mantinha a Caixa como mantenedora do patrimônio privativo e comum dos moradores desses empreendimentos até a transferência da propriedade para o interessado final.

No ano 2000, o Censo apontou 82% de população urbana no Brasil.

Em 2012, a Lei Federal nº 10.257 / 2001 (Estatuto da Cidade), completa 11 anos de vigência. Como medida regulamentadora dos artigos 182 e 183 da Constituição Federal, o Estatuto definiu o Plano Diretor como “instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana”, colocando à disposição dos agentes públicos locais novos instrumentos legais capazes de inspirar o aperfeiçoamento da legislação urbana de milhares de municípios brasileiros. O Estatuto da Cidade viria regulamentar e ampliar o marco jurídico instituído pela Constituição Federal para a gestão da cidade. As novidades foram 8 a consolidação de antigos e novos instrumentos da política urbana à disposição dos Municípios e a criação de mecanismos obrigatórios de gestão democrática da cidade por parte dos agentes públicos.

De fato, o Estatuto da Cidade veio coroar um longo processo de mobilização da sociedade civil que, organizada em torno do Fórum Nacional de Reforma Urbana, foi decisivo para a sua formulação e aprovação pelo Congresso Nacional. O objetivo era claro: promover o direito à cidade para todos, afirmando direitos de cidadania sobre o domínio do solo urbano.

O ano de 2003 assinala o início do que poderíamos chamar a fase federativa (2003 – …) das políticas habitacionais, formuladas e implementadas a partir de uma vigorosa assunção da questão urbana como política de Estado no Brasil. A criação do Ministério das Cidades, por si só um sinal de prioridade inédita para o tema, é sucedida pela criação de um aparato institucional e financeiro consistente para as ações de governo neste campo. Foram criados, pela Lei Federal nº 11.124/2005, regulamentada pelo Decreto nº 5.796/2006: o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social (SNHIS), o Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS) e seu Conselho Gestor, além do Conselho das Cidades com representações dos diversos interessados nas questões urbanas e habitacionais. Foi lançada também a série de Conferências das Cidades, com edições nacionais, estaduais e municipais nas quais vieram sendo discutidas e encaminhadas as demandas e proposições da sociedade civil para as políticas públicas urbanas. Em alguns poucos estados, as conferências estaduais contaram com capítulos metropolitanos.

Do ponto de vista prático, duas frentes de ação promovidas pelo Governo Federal geraram uma intensa mobilização nacional nas cidades. A campanha para realização dos Planos Diretores visou, antes de tudo, introduzir instrumentos previstos no Estatuto da Cidade na legislação urbanística local, legitimada por amplos processos de participação, culminantes em Audiências Públicas. No campo da habitação, foram realizados Planos de Habitação de Interesse Social para estados e municípios que, aderindo ao Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social, puderam aceder aos recursos do fundo nacional.

Em que pese avanços verificados em algumas cidades, o balanço nacional dos resultados da aplicação do Estatuto da Cidade nesses 11 anos ainda é crítico em relação às expectativas. A questão fundiária, do acesso à terra, é crítica como limitação a ser enfrentada politicamente. Mas muitos Planos Diretores também resultaram em leis genéricas, sem regulamentações, não autoaplicáveis pelas equipes técnicas dos municípios. O Estatuto continua, assim, representando uma oportunidade pendente para ainda mudar as cidades brasileiras.

Do ponto de vista das políticas, foi recuperado o aprendizado acumulado nas décadas passadas, sobretudo nas práticas bem sucedidas de muitos municípios brasileiros, para um novo ciclo de políticas urbanas, agora, sob a égide do Estatuto da Cidade, articulando planos diretores, planos habitacionais com participação popular e outras iniciativas e políticas de governo de caráter social. O financiamento habitacional passa a ser dirigido mais à demanda (cidadãos) do que à oferta (empresas).

O período será marcado também por maior favorecimento das condições de articulação programática entre a União, os Estados e os Municípios. A aprovação da Lei Federal n.º 11.107, de 6 de abril de 2005, estabeleceu as condições para a formação de Consórcios Públicos, indo além da figura dos consórcios horizontais, somente entre Municípios, podendo envolver dois ou mais entes da Federação. A fase federativa das políticas habitacionais, que ainda não pode ter precisado o seu fim, caracteriza-se pelo fortalecimento vigoroso das políticas federais, num ambiente de busca da cooperação sob forte protagonismo municipal. As dificuldades estritamente políticas (sobretudo, partidárias) presentes na cultura política do País, no entanto, costumam limitar o alcance dos consórcios públicos. De qualquer modo, o refortalecimento do Estado Brasileiro foi uma resposta ao rescaldo do pós-neoliberalismo, num esforço de Governo mais comprometido com as causas sociais.

O federalismo cooperativo irá se apoiar, antes de tudo, no reconhecimento irremediável da importância estrutural assumida pelos municípios brasileiros na implementação de uma verdadeira agenda de desenvolvimento para o País. Para as políticas de habitação de interesse social, as lições assimiladas em tantas décadas mostravam claramente o papel dos instrumentos de gestão do uso do solo na regulação do mercado imobiliário nas cidades. Não por acaso, a aplicabilidade prática do Estatuto da Cidade dependeria decisivamente da iniciativa política, técnica e legislativa dos Governos Locais para a sua afetividade na consecução dos seus objetivos.

A Campanha Nacional dos Planos Diretores Participativos, coordenada pelo Ministério das Cidades, contribuiu para o enquadramento da questão habitacional nas políticas urbanas locais, favorecida ainda por processos participativos muitas das vezes inéditos numa grande quantidade de municípios. Algumas políticas de habitação foram também focadas em grupos sociais específicos, como os quilombolas.

Vale destacar ainda neste período a aprovação da Lei Federal das Incorporações (Lei nº 10.931/2004), garantindo mais segurança jurídica para o mercado privado, e a Resolução nº 460 (seguida da Resolução 9 nº 518) do Conselho Curador do FGTS, tratando dos subsídios à habitação de interesse social. Na seqüência foi aprovada ainda a Lei Nacional de Saneamento (Lei Federal nº 11.445/2007).

Mais recentemente, o Programa Minha Casa Minha Vida, do Governo Federal, lançado em 2009, é o que concentra o maior volume de recursos para o setor, dirigido a duas faixas de renda (R$1.600,00 e R$5.000,00) onde se concentra o maior percentual do déficit quantitativo do País. O programa está apoiado em uma forte parceria federativa com os estados e municípios, além de empresas e organizações sociais. Conta também com aumento do subsídio governamental, redução dos custos do seguro residencial e acesso a um Fundo Garantidor que financia parte das prestações caso o comprador fique desempregado. O fator principal de agilização do Programa, no entanto, é a existência do fundo misto onde entram recursos privados e públicos via Orçamento Geral da União (OGU), permitindo contratar sem licitação. O futuro, no entanto, dirá se tais estímulos são suficientes para estimular a participação, de fato, das empresas privadas do setor da construção civil na oferta de habitação para as famílias de mais baixa renda.

Não é demais destacar as diretrizes globais que vieram norteando as políticas para os assentamentos humanos no mundo. Da série de grandes acordos programáticos propostos aos países no âmbito da Organização das Nações Unidas (ONU), desde a conferência do Habitat I, em Vancouver (1976), até o Habitat II, em Instambul (1996), houve um grande avanço na compreensão da questão habitacional, que deve compreender ações além da moradia. No ano 2000, a proposição dos Objetivos do Milênio (ODMs) incluiu uma redução substancial do déficit habitacional, já relacionada à questão do acesso à água e ao meio ambiente. Está prevista para 2016, no âmbito do ONU-Habitat, a edição do documento do Habitat III, estabelecendo um novo marco conceitual e programático global no assunto.

Momento Atual

O momento atual é de contabilização de grandes conquistas e grandes pendências e limitações (quem sabe mesmo retrocesso) em algumas frentes de luta por melhores condições de moradia popular no Brasil. Por um lado, a política de garantias e subsídios oferecidos pelo Governo Federal para aquisição da casa própria animou a demanda. Por outro lado, os efeitos esperados da aplicação efetiva dos princípios e mecanismos instituídos pelo Estatuto da Cidade na esfera local de governo, combinados à vigorosa iniciativa do Ministério das Cidades no campo das políticas urbanas e habitacionais, criou uma expectativa de resultado muito além do alcançado até o momento.

A precariedade e a informalidade habitacional no Brasil refletem uma questão estrutural no contexto da urbanização incompleta e excludente brasileira (e latinoamericana). Em toda a América Latina, estima-se que cerca de 40% do solo urbano seja ocupado de modo informal. Vale observar que este percentual corresponde, aproximadamente, na média, a indicadores de pobreza na região. Os fundamentos da questão devem ser buscados na construção histórica de valores sociais relacionados à inclusão/exclusão (igualdade/desigualdade) da população no processo de desenvolvimento desses países, de origem colonial, e do próprio processo de inclusão/exclusão desses mesmos países na dinâmica global do desenvolvimento.

O que os espaços urbanos identificados com a precariedade, a informalidade, a irregularidade ou clandestinidade refletem, de fato, é apenas a expressão fenomênica (material, urbanística) do processo econômico e social do País. E se os períodos de ditadura serviram para acentuar exclusões, a emergência da democracia não tem sido suficiente para garantir, pelo menos de modo decisivo e abrangente, a inclusão irreversível dos mais pobres e vulneráveis na vida das cidades brasileiras. No extremo dos fundamentos da questão restam ainda estigmas arraigados a respeito dos lugares de moradia (mesmo aqueles já objeto de muitas melhorias) e também dos moradores, limitados no sentido do pertencimento à cidade.

O acesso à terra continua sendo o nó górdio da questão da moradia stricto sensu, uma vez que a maior parte do déficit (cerca de 83%, na faixa de 0 a 3 SM) está concentrada justamente nas regiões metropolitanas onde a disponibilidade, o preço e as formas de controle do acesso à terra se exacerbaram. Estoques de terra feitos nos últimos anos pelas empresas imobiliárias nas grandes cidades, talvez não encontrem hoje um mercado tão promissor para os preços que queiram praticar. Novas frentes de urbanização vêm demandando terra no interior do País por indução das grandes obras de infraestruturas implantadas pelo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC I e II). Mas, como sempre, essas frentes encontram Prefeituras pouco capazes de se anteciparem aos problemas.

A questão central da equação entre demanda e oferta habitacional no Brasil tem sido a forte dissociação (ou mesmo inversão) entre o perfil da demanda e o perfil da oferta de habitação no País. Sobretudo nas grandes cidades brasileiras, verifica-se um padrão de oferta que não corresponde ao padrão da demanda. Mais especificamente verifica-se uma oferta em quantidade e qualidade um tanto superior ao que os extratos de renda mais altos podem ter acesso, frente a uma quantidade e qualidade inferior ao que os extratos mais baixos de renda necessitam.

Isto faz com que enquanto a parte da população com menor renda não tem acesso ao mercado formal de imóveis este produz maciçamente para os extratos de renda médios e superiores da demanda. O efeito disso é que enquanto a falta de alternativas formais induz à informalidade dos mais pobres, a oferta exacerbada de imóveis formais para os de rendas superiores costuma empurrar os preços gerais dos imóveis para cima, tomando-se como referência última de qualidade e preço um produto muito além do que o mercado poderia oferecer.

A melhor abordagem é, no nosso entendimento, a que considera a oferta habitacional um extenso continuum que vai da mais absoluta indigência e precariedade à mais completa e sofisticada resolução das condições de moradia a que uma pessoa humana poderia aceder. No extremo inferior desse continuum estaria, na verdade, uma não-solução habitacional que as metodologias de pesquisa aceitas no momento classificariam ou incluiriam na conta do déficit quantitativo, uma vez que, pela sua total falta de qualidade, não comportariam ou justificariam melhorias qualitativas. No extremo superior desse continuum estaria alguma solução habitacional com qualidade e atributos muito além das necessidades básicas humanas. Persiste, porém, um enorme debate que busca responder às dificuldades conceituais e metodológicas na abordagem demanda/oferta habitacional, no sentido de contornar as subjetividades.

Ainda do ponto de vista da oferta habitacional, é possível reconhecer pelo menos quatro grupos classificatórios referentes às iniciativas no setor que respondem ao continuum sugerido acima: iniciativas de mercado, iniciativas governamentais, iniciativas não governamentais (privadas, mas sem fins lucrativos diretos) e iniciativas autônomas da população. O chamado “mercado” privado, mais identificado com a formalidade (apesar de nem sempre cumpridor à risca de suas exigências) é dirigido essencialmente (senão exclusivamente) à demanda com maiores rendas. Enquanto isso, no extremo da pobreza são as iniciativas autônomas da própria população que permitem acesso a algum tipo de abrigo.

A série de estudos e pesquisas patrocinados pelo Ministério das Cidades tem sido a fonte oficialmente aceita como referência para os estudiosos, planejadores e gestores públicos sobre déficit habitacional no Brasil. Em que pese a persistência dos debates conceituais e metodológicos sobre o assunto, de fato, essa série favorece a sistematização progressiva de uma estrutura de planejamento habitacional no País, como política de Estado, mais do que como política de Governo.

O aprendizado desse processo vem sendo enorme. Concentrar investimentos na redução do déficit quantitativo sem combater o déficit qualitativo, por meio de melhoria e formalização das condições de moradia implicaria realimentar este, uma vez que a progressiva degradação das condições habitacionais acabaria por exigir substituições e não mais simples melhorias. Por outro lado, a prevenção da informalidade permitiria estancar a expansão dos déficits, não se realimentando então a informalidade.

Finalmente, quanto às responsabilidades no enfrentamento da informalidade/precariedade das condições de moradia no Brasil, confirma-se o que já se sabia. A esfera local de governo, incluindo Executivos (Prefeituras) e Legislativos (Câmaras Municipais) assume papel estrutural nas políticas urbanas onde se inscrevem as políticas habitacionais.

A estrutura institucional existente na esfera nacional se desdobra nos estados e municípios, respeitada a autonomia constitucional de cada um, apontando para uma desejável organização federativa da gestão urbana e habitacional no País, que carece ainda de mais vontade política para servir às demandas mais genuínas da sociedade. Na verdade, o que se quer desenvolver e fortalecer é o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social (SNHIS), de modo a estruturar políticas, instituições e recursos financeiros para apoiar a ação dos agentes públicos no setor.

A União tem institucionalizado e assumido um papel relevante e estratégico nos assuntos da habitação de interesse social. Os municípios mostraram avanços nos últimos anos e costumam se mais atuantes nas capitais e cidades médias. Quantos aos estados federados, parecem mais competir com os municípios do que apoiar, favorecer e complementar a sua ação. Isto implica dizer que ainda há um enorme esforço político, técnico e administrativo para articular as esferas de governo.

Uma vez que as iniciativas, ações e projetos habitacionais costumam demandar um forte componente legal, é de se esperar também medidas do sistema do Judiciário, incluindo Ministério Público, e serviços cartoriais que possam responder com qualidade e agilidade aos processos que envolvem direito de propriedade e outras questões comumente implicadas na produção imobiliária, na regulação fundiária e na disciplina urbanística e edilícia das cidades.

assunção do setor da construção civil como vetor de dinamização de cadeias produtivas e de crescimento global da economia é positiva, por promover o incremento dos bens de raiz e do capital fixo no País. No entanto, projetos vinculados ao programa Minha Casa Minha Vida vem tendo dificuldades de garantir atividades de comércio e serviços na área dos empreendimentos. De fato, o valor estratégico do setor habitacional para a economia do País não se esgota no momento em que as famílias recebem as chaves das casas nos empreendimentos. Ou seja, não depende somente da produção em si dos bairros e das moradias. É preciso que os projetos facilitem e estimulem as funções, as oportunidades, as dinâmicas e a circulação do dinheiro para as famílias e os bairros que vão sendo conformados pelo programa.

O enfrentamento multisetorial do tema da habitação está a exigir uma forte e complexa ação matricial das esferas de governo no sentido de encarar a habitação de interesse social como um campo privilegiado da ação de governo na sua política de desenvolvimento do País. Houve avanços na implementação de políticas multisetoriais direcionadas não exatamente às moradias, mas aos moradores. Confirma-se o aprendizado, já de décadas, sobre a necessidade de irmos além das simples políticas de urbanização e habitação no sentido de articula-las a uma efetiva política de desenvolvimento para o País, com foco na promoção humana. Do ponto de vista teórico, estamos diante de um enorme desafio espistemológico, no qual devem ser associadas as condições da materialidade dos meios de vida (moradia, infraestrutura, meio ambiente e amenidades do entorno) e as condições de exercício pleno das capacidades humanas (serviços públicos básicos, oportunidades sociais, seguridade, renda).

Do ponto de vista prático, temos que coordenar, de modo matricial, diferentes frentes de ação das políticas públicas. Autores como Amartya Sen, laureado em 1998 com o Prêmio Nobel de Economia, apontam a privação de capacidades dos mais vulneráveis, mais do que a pobreza em si, como a questão central a ser objeto das políticas de desenvolvimento. Isto implica considerar as liberdades humanas, simultaneamente, como fim e meio do desenvolvimento. Seu livro “Desenvolvimento como Liberdade”1 constitui um referencia irremediável sobre o assunto, distinguindo cinco tipos de “liberdades” como decisivas para as políticas de desenvolvimento. Mais do que isso, esse estudioso da matéria se dispôs ao diálogo com planejadores urbanos no sentido de ajuda-los a estabelecer um novo marco conceitual para as políticas urbanas. O coroamento deste esforço foi o colóquio realizado com Amartya Sen na London School of Economics (LSE), em julho de 2003 (do qual participou o autor deste artigo) e a publicação de

um livro2.

Conforme afirmamos em outro trabalho3, não se trata, no entanto, de privilegiar a ação sobre a materialidade da construção da cidade ou sobre os processos sociais, mas sobre ambas simultaneamente. Mais do que isso, a trajetória das questões e das políticas habitacionais tratadas neste trabalho constitui um aprendizado nacional irremediável, apoiado em um estoque extraordinário de conhecimento. As dificuldades de cada momento para se levar adiante a luta pelo direito à moradia digna e pelo direito à cidade exigirão mais do que reflexão crítica e boa vontade de quem planeja e decide. Exigirão, ao fim e ao cabo, o compromisso genuíno com a democracia e com a sua expressão na cidade e no território.

1 SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. São Paulo: Companhia das Letras, 2000.

2 KHOSLA, Romi, SAMUELS, Jane. Removing Unfreedoms: citizens as agents of change: sharing new policy frameworks for

urban development”. London: ITDG, 2002.

3 LOPES, Alberto. La ciudad más allá de la forma: libertad como fundamento de la (re)forma urbana. Urbanización y Medio

Ambiente, Buenos Aires: IIED-AL, Año 21, nº 61, Febrero 2005, p. 85-95.

Publicado na Revista de Administração Municipal MUNICIPIOS, Rio de Janeiro: IBAM, Ano 58, nº 279, jan./mar. 2012, p. 41-57 (ISSN 0034-7604)