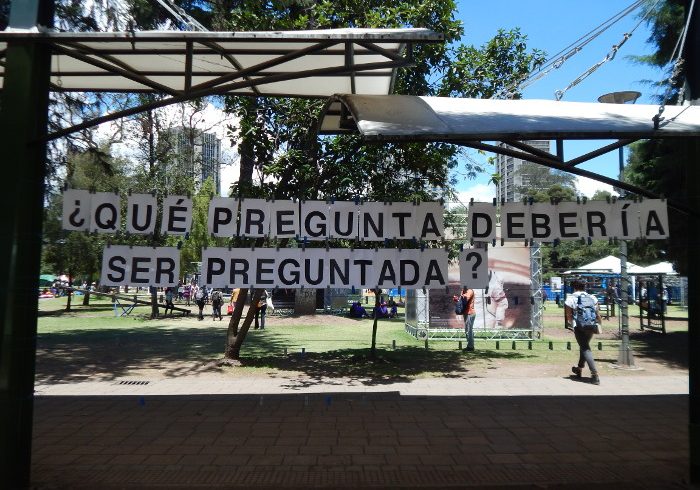

O que, por que, para que planejar. A primeira pergunta simples que toda iniciativa de planejamento deveria responder, até mesmo para se justificar, é: para quem planejar? Isso é válido se o sentido do “social” nas políticas públicas continua sendo as pessoas. Se, por outro lado, a razão mesma da existência do Estado, com seu aparato de recursos e quem sabe para equilibrar a sociedade, é fortalecer os mais vulneráveis, a resposta a essa pergunta chave deverá abarcar todos os cidadãos e cidadãs, mas com foco nos que estejam em desvantagem, para lograr benefícios que somente o Estado lhes pode garantir. Na verdade, nas políticas sociais, “social” e “vulnerável” costumam se referir aos mais pobres, a quem a sociologia dedicou todo o seu aparato de pesquisa e mapeamento.

Se nós sabemos para quem planejar, todas as demais perguntas assumem um rumo claro a respeito do destino dos benefícios que uma iniciativa de planejamento anuncia. O perfil, o território e o contexto de necessidades dos beneficiários irão espreitar todos os que tentem responder às demais perguntas. Afinal não se planeja para as coisas. Uma casa só faz sentido para as vidas que abriga, uma rua, para os que por ela caminham, uma escola, para as crianças que aí estudam.

Por outro lado, as limitações, senão a falência do microplanejamento em muitas das políticas, programas e projetos sociais, têm origem na incapacidade do macroplanejamento gerar espaços políticos que favoreçam o alcance do micro. Essa lacuna no continuum de garantias e direitos sociais envolvidos entre micro e macro constitui a grande limitação do planejamento.

Mesmo nos contextos ditos democráticos, tal limitação reflete o (des)equilíbrio do jogo de forças que costumam formar os governos. Quer dizer, em contextos de grande desigualdade social, faz-se uma aposta incapaz de ser cumprida em programas e projetos que não processam variáveis estruturais da ordem econômica e social.

Ao nível operativo, se os que promovem e financiam o planejamento nos entregam, além dos recursos financeiros, a metodologia, o manual, os termos de referência e, como costuma ocorrer, os prazos e as decisões na condução do processo, não restaria quase nada à realidade senão seguir seus cânones e expectativas.

A verdade é que em contextos de grande vulnerabilidade e incapacidade das pessoas reagirem ao seu próprio contexto, o planejamento e a implementação de políticas sociais pelo Estado costumam se tornar quase imperativos. Porém, a realidade nunca se apresentará exatamente como os formuladores e implementadores das políticas a imaginaram, exigindo que a insustentável racionalidade do método se abra como uma fenda às incertezas ou irreverências do processo. Produtos, resultados, metas ou outputs poderão estar inconclusos ou não desenhados exatamente para as expectativas, muitas vezes cambiantes, dos beneficiários. Neste momento, os promotores de tais políticas não poderão rechaçar a ruptura ou a variância do método. Afinal, se as políticas sociais são mesmo para as pessoas, para além do método, que argumentos poderão contrapor-se à insurreição dos que desejam desenhar o seu próprio destino?

Publicado em Blog do autor em 06 de fevereiro de 2016.

Enviado para publicação, em espanhol, em Buenos Aires, Argentina.