Um novo mandato de governo se inicia no Brasil para o período 2023-2026. A pauta de políticas públicas já anunciadas vem carregada de incidências profundas no (e do) território. A expressão territorial do desenvolvimento tem apelo em todos os países e em todos os tempos. No Brasil, ficou associada aos períodos ditatoriais, com dificuldades de se impor nos períodos democráticos. Os ensaios de planejamento com base no território já feitos no país geraram um aprendizado a ser recuperado. A economia, a produção, a logística, o meio ambiente, as pautas sociais, a forma de construir cidades e a busca por sustentabilidade e resiliência têm, uma vez mais, a oportunidade de ganhar dimensão territorial qualificada no Brasil. A cooperação federativa e o sistema orçamentário do país podem ser grandes aliados.

INTRODUÇÃO

Entre os assuntos ausentes da agenda do governo que se encerrou no Brasil em 2022, o território talvez possa expressar a dimensão mais afetada do desenvolvimento nacional. Afinal, as políticas públicas guardam uma relação de conteúdo e de finalidade com o lugar ou o conjunto de lugares de onde tiram os seus fundamentos, incidem ou têm reflexos. A ausência de políticas também. Cada ação ou omissão de governo tende a se expressar territorialmente em cidades, regiões metropolitanas, bacias hidrográficas, zona costeira, biomas, áreas com potenciais específicos de geração e consumo de energia, geografias de cadeias produtivas, unidades territoriais preferenciais como objeto de mitigação e adaptação à mudança do clima e assim por diante. E a simples formulação e implementação de políticas setoriais, sem considerar – além de sua transversalidade com outros domínios setoriais – atributos, vulnerabilidades e potencialidades do território, faz com que acabem agindo sobre si mesmas, sem interações com os lugares e as pessoas que ali realizam suas vidas como agentes capilares e beneficiárias preferenciais do desenvolvimento do país.

Na antologia da Geografia o território foi objeto de ampla atenção na teoria e na prática para o planejamento, com resultados ora falaciosos ora animadores. Na Economia ainda ecoam vozes que postulam a independência da disciplina em relação ao território, assumindo-a como uma ciência matemática que atuaria sobre uma planície isotrópica, lisa e sem conteúdo. Entre os arquitetos e urbanistas, muitas vezes tentados ao tratamento privilegiado e autônomo das formas espaciais, Vittorio Gregotti, no seu livro clássico “Território da Arquitetura”1, elaborou uma fecunda abordagem teórica sobre a dinâmica morfológica do território como questão disciplinar e objeto de projeto. Na prática, Constantinos Doxiadis, com a sua proposta da nova disciplina da Ekistics, que iria em escala e abordagem além do urbanismo, tratou o território em maior escala a partir das metrópoles e megalópoles ou mesmo de estruturas espaciais continentais e planetárias. No Brasil, Doxiadis elaborou, em 1965, um plano de desenvolvimento urbano para o Rio de Janeiro, mas, na sua perspectiva de escala, considerou a inserção da então cidade-estado da Guanabara na região metropolitana e o caminho da sua interligação com a metrópole de São Paulo.

ALGUMAS REFERÊNCIAS NO EXTERIOR

No exterior, como um quadro de referência em seu contexto histórico e geográfico, vale citar que nas primeiras décadas do Século 19 a Suécia reestruturou o seu território, investindo em um regime de destinação planejada de terra e outros meios a populações comprometidas com metas de produção que respondiam ao aproveitamento de potencialidades em diferentes localizações do país. Um século depois o país também equilibrou a sua sociedade criando as bases do estado de bem-estar social que se projetou nos tempos atuais. Outros casos dignos de registro no tratamento do território, citados aqui sem necessariamente juízo crítico de valor, ocorreram na ocupação do oeste americano, no Japão após a segunda guerra mundial, na França e na Espanha, onde vingaram reconhecidas escolas de planejamento regional.

Recentemente, The Line é o projeto ousado e polêmico do governo da Arábia Saudita para uma estrutura edificada de 170 km de extensão no deserto. O empreendimento, também conhecido como NEOM, a empresa que o planeja e realiza, propõe utilizar a mais alta tecnologia da série das chamadas cidades inteligentes e autossuficientes que pode romper radicalmente com o padrão de ocupação territorial e urbana que formou o país antes e mesmo logo depois dos achados de petróleo. A China organiza megaestruturas territoriais a partir de aglomerações de grandes cidades com forte conteúdo de cadeias econômicas que projetam e se apoiam em avanços tecnológicos de ponta e sistemas regionais de transportes rápidos. E os Países Baixos formulam e implementam suas estratégias e planos de desenvolvimento, no âmbito da OCDE (Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico), segundo políticas baseadas no lugar (Place Based Policies). No caso dos Países Baixos, dado o seu histórico de exposição crítica persistente ao aumento esperado do nível do mar até o final deste século, a organização territorial e os padrões de assentamentos nas cidades e no campo são orientados por este cenário decisivo para o futuro do país.

No momento, há também casos sempre polêmicos de projetos e construções de novas capitais nacionais em outras localizações, o que, como no caso de Brasília e muitas outras capitais ao longo dos séculos, tendem a impactar significativamente a organização do território dos seus respectivos países. Este é o caso da nova capital administrativa do Egito; de Mount Hampden, no Zimbabwe; de Nusantara, na Indonésia e; de Ramciel, no Sudão do Sul.

Na América Latina, a Costa Rica, por iniciativa do Ministério da Habitação e Assentamentos Humanos, realizou o Plano Nacional de Ordenamento Territorial 2013-2020. O México lançou o Programa Nacional de Ordenamento Territorial e Desenvolvimento Urbano (PNOTDU) 2021-2024, como instrumento de planejamento determinado na Lei Geral de Assentamentos Humanos y Ordenamento Territorial, no âmbito do Plano Nacional de Desenvolvimento 2019-2024 y da Estratégia Nacional de Ordenamento Territorial 2020-2040. Vale lembrar que o México, além de sua grande extensão territorial, é também um estado federado, como o Brasil. No Uruguai, além do histórico das políticas territoriais oficiais, o trabalho “La Ciudad Celeste”, de 2006, registra um ensaio independente de se pensar “um novo território” para o país do Século 21, com ênfase no litoral.

ALGUMAS REFERÊNCIAS NO BRASIL

O Brasil escravista, monocultor, latifundiário e pré-industrial de meados do Século 19, com a Lei n° 601 de 18 de setembro de 1850, do Império, conhecida como Lei de Terras, perdeu a grande chance de reestruturar a sua sociedade e o seu território numa rara oportunidade histórica de inclusão social e diversificação dos seus mercados interno e externo futuros. Afinal, essa lei anistiou a ocupação irregular de terras e consagrou o latifúndio, em detrimento das pequenas propriedades, como promessa de produção agrícola. Na prática, favoreceu a concentração da propriedade em oligarquias e pessoas proeminentes da sociedade brasileira. Por outro lado, bloqueou o acesso, mesmo a pequenas propriedades, aos escravos, seus descendentes e pessoas consideradas, pelos formuladores da lei, sem capacidade de empreender no campo. Contradizendo os falsos argumentos daquela lei, vale observar que hoje são justamente as pequenas propriedades que garantem a maior parte dos produtos agrícolas consumidos na alimentação da população brasileira. A produção extensiva das commodities agrícolas nas grandes propriedades está orientada para a exportação. Depois disso, no Século 20 o território brasileiro só assumiu papel relevante nas ditaduras Vargas (1930-1945) e militar (1964-1985).

No primeiro caso (1930-1945), o resultado pareceu mais abrangente, compreensivo e com algumas heranças positivas persistentes no conjunto do território nacional. Foi iniciada a Marcha para o Oeste, para romper com a persistência da ocupação litorânea do país; colônias agrícolas foram criadas com padrões modernos; territórios federais foram criados na fronteira da Amazônia, com estímulos ao povoamento, naquele período de guerra; a política indigenista deu seus primeiros passos como política social, cultural e territorial de estado; a indústria de base foi fortemente desenvolvida, estimulando a indústria de bens de consumo; cidades novas foram implantadas e, com o forte impulso à industrialização e à urbanização, cidades existentes foram remodeladas; o Correio Nacional implantou nas cidades redes de agências e de aeródromos para dar mais fluidez às comunicações regionais e nacionais; barreiras alfandegárias que mantinham a aplicação de tributos entre os estados e municípios foram eliminadas, dando fluidez às trocas comerciais no país. Um novo marco legal foi criado naquele período com significativos reflexos territoriais. No tema do meio ambiente e dos recursos naturais, surgiram os Códigos Florestal, de Águas e de Mineração.

No segundo caso (1964-1985), foi ampliada a infraestrutura básica de energia e de comunicações dirigida às cidades, induzindo a uma radical hipertrofia e à formação de um etos urbano e metropolitano no país com esvaziamento do interior e acentuação da pobreza de lugares e de populações. Se intensificou radicalmente o processo de concentração de trabalho e de capital em grandes regiões metropolitanas, sem capacidade de resposta correspondente dos órgãos de planejamento. Naquela época, Sérgio Bernardes, em um exercício conceitual livre e especulativo sem encomenda oficial do Estado, elaborou o Projeto Brasil2. Esse projeto se baseava na formação de rótulas nacionais e das chamadas isócronas regressivas que irradiariam o desenvolvimento em áreas selecionadas no território nacional, chegando a propor também uma nova divisão político-administrativa para o país.

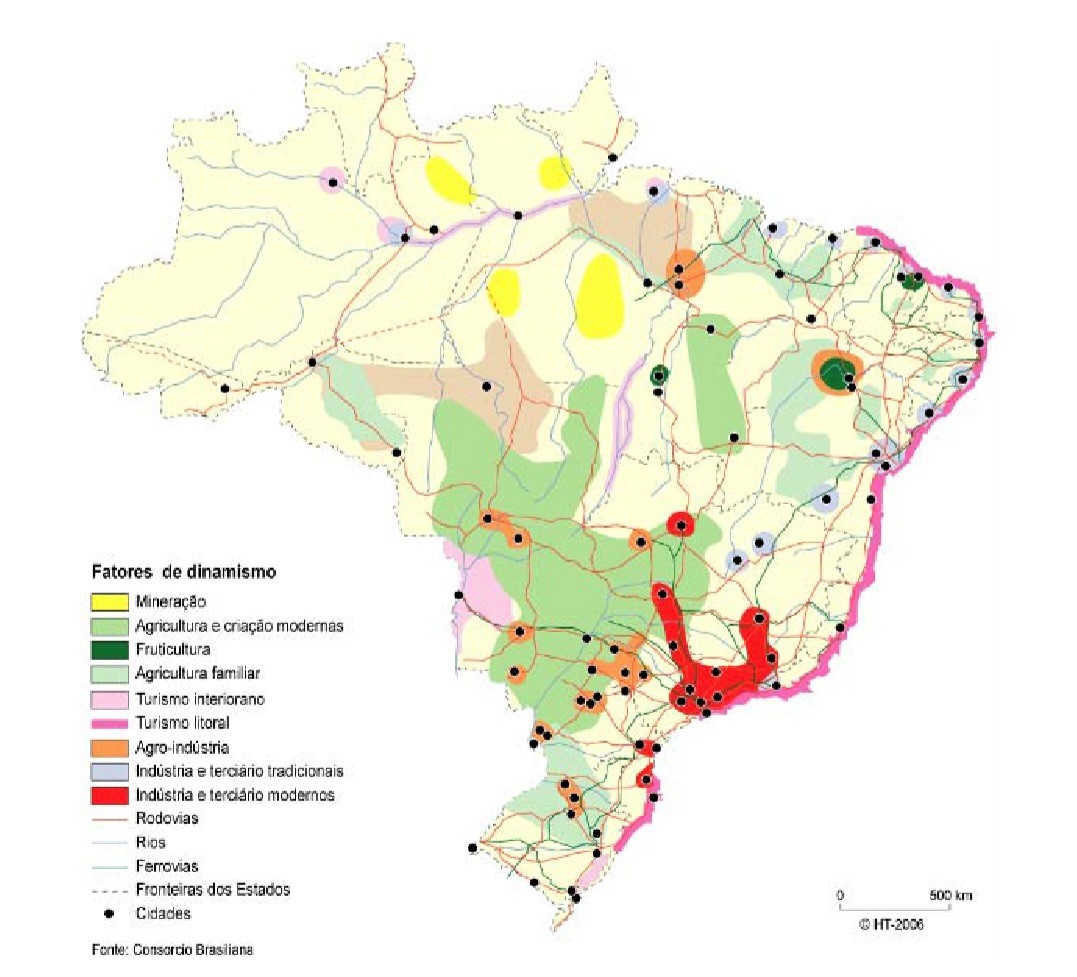

Já no Século 21, em 2006, uma Política Nacional de Ordenamento Territorial (PNOT) chegou a ser ensaiada, no âmbito do Ministério da Integração Nacional (MI)3, a partir de uma ampla e qualificada base de dados espacializados, sem sucesso. Em 2008, o governo federal lançou um programa multisetorial chamado Territórios da Cidadania para dinamizar lugares remotos do Brasil com os mais baixos Índices de Desenvolvimento Humano (IDH), buscando também atenuar a hipertrofia urbana e metropolitana ocorrida na segunda metade do Século 20. A ideia central desse programa era combinar simultaneamente, no tempo e no espaço, várias políticas públicas, com destaque ao combate à fome, para superar condições de bloqueio ao autodesenvolvimento de cada lugar selecionado. O projeto piloto do programa transformou a cidade de Guaribas, no Estado do Piauí, em laboratório vivo da experiência e meca dos estudiosos do assunto. De 2018 a 2022 o território brasileiro não só ficou órfão do Estado como também perdeu sinergia, conteúdo ambiental, investimentos em infraestrutura e energia social e produtiva que poderiam tê-lo fortalecido para as décadas desafiadoras que se anunciam para este século.

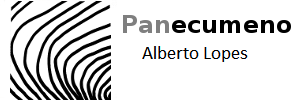

Motores do desenvolvimento

Consórcio Brasiliana, MI, PNOT, 2006.

Mapas da Evolução do IDH no Brasil

Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil. PNUD, 2013.

AS EXPECTATIVAS

De fato, todos os países deveriam pensar a organização dos seus territórios como dimensão do desenvolvimento, por questões ambientais, sociais, econômicas, logísticas, além de estratégias de defesa e busca por resiliência. E se o sentido último das políticas públicas são as pessoas, nos lugares onde realizam suas vidas, todos os demais fatores de planejamento deveriam se alinhar a este. Sabe-se também que alguns fatores inspiradores ou determinantes da organização territorial mudam com o tempo, exigindo visão de longo prazo e um mínimo de continuidade nas políticas e na lógica de ação.

O contexto dos nossos países vizinhos latino-americanos é também cambiante e crítico, criando demandas, disputas e oportunidades de integração para o Brasil. Na escala global, a geopolítica e os tratados e protocolos internacionais assinados pelo país nos criam oportunidades e compromissos externos. A mudança do clima, com suas exigências de mitigação das emissões de gases de efeito estufa e de adaptação de estruturas produtivas e territoriais sob ameaça, impõe urgência na nossa ação no sentido de regular a nossa presença no antropoceno a um padrão mínimo de resiliência. Vale observar que para a mitigação, com efeitos e ganhos para todo o planeta, haverá sempre cooperação e fundos internacionais para o Brasil. Porém, a adaptação, em princípio, tende a interessar somente ao próprio país, não havendo para isso, portanto, muita perspectiva de apoios internacionais.

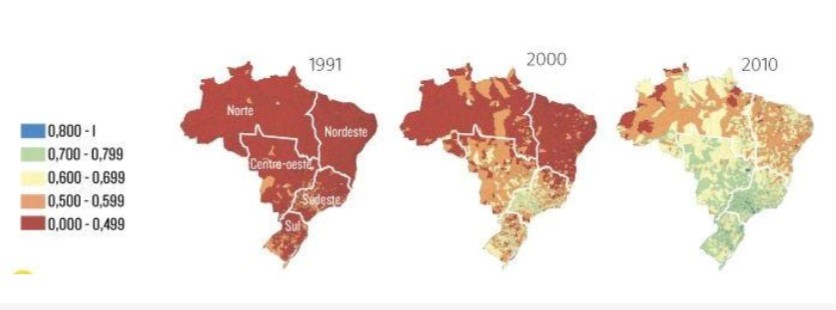

Do ponto de vista dos nossos biomas, a Amazônia Legal sozinha abrange 59% do território brasileiro, com 722 municípios de grandes extensões. O projeto Amazônia 2030, uma iniciativa avançada de pesquisadores e pesquisadoras de renomadas instituições brasileiras atuantes na região, identifica e propõe estratégias e políticas de desenvolvimento para cinco áreas distintas: a florestal, a florestal sob pressão, a desmatada, a não florestal (Cerrado) e a urbana. É em cidades, aliás, que vivem 76% da população do bioma, exigindo padrões urbanísticos e de serviços urbanos modernos e apropriados para o contexto da região4. Sobretudo para a Amazônia Florestal, já são definitivamente consistentes os estudos e as iniciativas que apontam o seu potencial para o desenvolvimento da nossa moderna bioeconomia, com maior valor agregado, lógica de mercado interno e externo e maior participação no PIB brasileiro a partir de pequenas unidades industriais e a floresta mantida em pé. Isso inclui o desenvolvimento do complexo econômico-industrial da saúde de iniciativa de vários cientistas, especialistas e populações com conhecimento local no assunto. Estão em jogo também os serviços ambientais prestados pela floresta, o mercado de carbono e produtos não-madeireiros.

As cinco zonas amazônicas

Fonte: Projeto Amazônia 2030, adaptado de Danielle Celentano e Beto Veríssimo (2007) a partir de dados do IBGE.

Para a Mata Atlântica, intensamente urbanizada sobre um sítio que resultou em sérias vulnerabilidades a desastres naturais, como apontam os dados do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), devemos ampliar os esforços de reflorestamento. Nesse bioma medidas preventivas de defesa civil terão que ser implementadas urgentemente e em larga escala, com apoio, sobretudo, em políticas e planos urbanos e de habitação pelos municípios. Para a Caatinga, o combate à desertificação é prioridade, garantindo-se a preservação da biodiversidade e as atividades econômicas e sociais adaptadas ao lugar. Vale lembrar que iniciativas históricas como a da recente transposição das águas do Rio São Francisco são aprendizados a serem considerados. Nesse bioma também estão grandes potenciais de aproveitamento de energia solar e eólica.

Nesse cenário, vale observar que o desenvolvimento científico e tecnológico alcançado pelo Brasil em renomadas universidades e autarquias públicas, como a Fiocruz, a Embrapa e outras, tende a valorizar cadeias produtivas cada vez mais extensas e relevantes para o desenvolvimento sustentado do país.

Os portos e as suas hinterlândias ou regiões com as quais mantêm relações de dependência no interior, em função dos tipos de carga que movimentam, formam zonas e redes logísticas especiais no território. O planejamento dessas extensas retaguardas portuárias precisa combinar as necessidades locais com os impactos das atividades portuárias em múltiplas escalas. Os portos e seus entornos imediatos, por exemplo, tendem a formar estruturas logísticas e de operações pesadas e com impactos ambientais. Mas, ao contrário, podem se integrar à vida e ao turismo nas suas cidades que querem ser leves e limpas.

O planejamento governamental no Brasil enfrenta também um enorme desafio de articulação e compatibilização obrigatória de vários instrumentos a serem consolidados no ordenamento e na gestão territorial sob a competência das três esferas de governo. Para citar apenas alguns, o sistema de ZEEs (Zoneamento Ecológico-Econômico) é aplicável a diversos recortes e escalas territoriais, como Estados, biomas, zonas de aptidões agrícolas particulares, bacias hidrográficas, zona costeira e outros. Na esfera estadual, avançamos pouco na elaboração dos Planos de Desenvolvimento Urbano Integrados (PDUI) para as regiões metropolitanas, com a participação dos municípios, conforme previstos na Lei Federal n° 13.089/2015 (Estatuto da Metrópole). Os municípios, por sua vez, vêm elaborando e atualizando periodicamente os seus Planos Diretores que, conforme as diretrizes da Lei Federal n° 10.257/2001 (Estatuto da Cidade), devem cobrir toda a extensão do município, com ênfase nas áreas urbanas.

Muitas das chamadas pautas identitárias podem também ganhar um forte aliado com o planejamento das três esferas de governo orientado pelo território. Nas favelas e periferias metropolitanas, por exemplo, está concentrada a grande parte da população pobre, negra, de mulheres chefes de família e submetida a condições de indigência generalizada e formas específicas de violência. Programas e investimentos em melhorias urbanísticas, habitacionais, de saneamento, educação de qualidade, atendimento de saúde, geração de trabalho e renda e oferta cultural diversificada podem promover a superação de estigmas e bloqueios localizados territorialmente nessas áreas e promover a cidadania plena como aliada do desenvolvimento. A hora é de juntar bandeiras e de empunhá-las nos lugares onde elas, de fato, se expressam. Iniciativas dos próprios moradores dessas áreas, apoiadas por aliados externos, apontam parte do caminho a seguir.

Grandes áreas críticas de conflitos, seja por políticas equivocadas, seja pela falta delas ou omissão sobre elas – como no caso dos garimpos ilegais que invadem terras indígenas, destruição em unidades de conservação ou ainda tráfico e imigração ilegal em zonas de fronteira – dependem da presença e da ação da autoridade policial e militar com capacidade logística de monitoramento e de combate em terra, água, ar e mar.

O enorme domínio continental do Brasil é ainda marcado pela persistência de um padrão de urbanização e de metropolização ancorado no litoral do Atlântico. E o extenso, diversificado e valioso domínio marítimo do território brasileiro, em interação com as atividades baseadas em terra, também expressa grandes potencialidades e exigências de conservação. No mar estão manguezais e áreas coralinas, criadouros de biodiversidade. No mar também se realiza navegação oceânica, cabotagem, pesca, aquacultura, esportes aquáticos e náuticos, recreação, turismo e extração mineral. Como no domínio continental, isso exige zoneamento espacial, no caso, marítimo, como instrumento de planejamento.

A organização do território nacional como dimensão assumida de política pública e de um projeto nacional depende ainda de revisão crítica do nosso sistema eleitoral e da nossa organização partidária para atribuir mais legitimidade e compromisso da governação com demandas genuínas dos lugares e dos cidadãos que representam. Depende também de um arranjo institucional com mecanismos de gestão que se apoiem em um federalismo vibrante e cooperativo entre a União, os 26 Estados, o Distrito Federal e os 5.569 Municípios. Depende ainda de um sistema de orçamentos públicos que reconheça e seja orientado por demandas e oportunidades com expressão territorial. Na estrutura e nas políticas públicas em construção nos ministérios que assumiram o mandato para o período 2023-2026 há sinais de retomada da dimensão territorial do desenvolvimento. O que, de fato, fará o novo governo brasileiro a respeito?

1 GREGOTTI, Vittorio. Território da Arquitetura. São Paulo: Perspectiva, 1975.

2 BERNARDES, Sérgio. Cidade: a sobrevivência do poder. Rio de Janeiro: Guavira, 1975.

3 MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL. Subsídios para a definição da Política Nacional de Ordenamento Territorial (versão preliminar): Brasília: MI / UNB / IICA / ABIPTI, 2006.

4 Projeto Amazônia 2030. As cinco Amazônias: bases para o desenvolvimento sustentável da Amazônia Legal. Amazônia 2030, 2022, 34p. il.

Publicado em: Revista de Administração Municipal. Rio de Janeiro: IBAM, n° 313, março de 2023, p. 5 – 10. (ISSN 0034.7604).